1915: L’entrata in Guerra dell’Italia col Patto di Londra

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’Italia era formalmente legata a Germania e Austria-Ungheria attraverso la Triplice Alleanza, un patto difensivo firmato nel 1882 e periodicamente rinnovato.

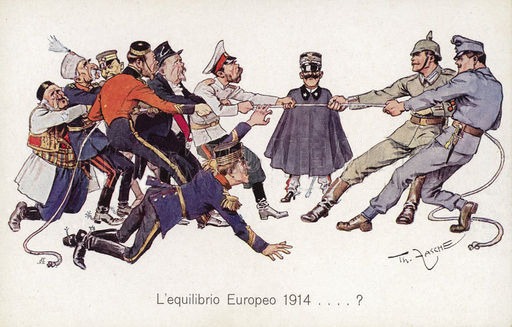

Questo accordo si contrapponeva alla Triplice Intesa, l’alleanza tra Regno Unito, Francia e Russia, nota anche come “Intesa cordiale” o “Entente cordiale”.

Nonostante il trattato, esistevano forti tensioni tra i firmatari, in particolare tra Italia e Austria-Ungheria, a causa delle aspirazioni italiane sulle cosiddette terre irredente (Trentino, Alto Adige, Istria e Dalmazia).

Sebbene avesse fatto parte della Triplice Alleanza per oltre trent’anni, l’Italia non la considerò mai vincolante: episodi come la crisi marocchina del 1911, la politica coloniale tedesca e il rafforzamento dei legami tra Germania e Austria—che ostacolavano le mire russe nei Balcani—alimentarono il progressivo distacco italiano, culminato tra il 1914 e il 1915.

All’inizio del conflitto, il ministro degli Esteri, il Marchese di San Giuliano, spinse per la neutralità dell’Italia, appellandosi all’articolo 4 del trattato, che la esonerava dall’intervento nel caso in cui uno dei firmatari fosse l’aggressore, come accadde con l’Austria-Ungheria nei confronti della Serbia.

Inoltre, né la Germania né l’Austria-Ungheria avevano coinvolto preventivamente l’Italia nei loro piani strategici, dimostrando ancora una volta il loro atteggiamento di scarsa considerazione verso quella che consideravano la potenza minore della Triplice Alleanza. Di conseguenza, l’Italia si ritenne libera dagli impegni presi e si astenne dal conflitto, suscitando il risentimento degli Imperi Centrali, che l’accusarono in seguito di tradimento.

Nei mesi successivi, la situazione bellica rimase in equilibrio, e l’Italia acquisì sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo potenzialmente decisivo nell’esito della guerra.

Il governo avviò quindi negoziati sia con i partner della Triplice Alleanza sia, segretamente, con i membri della Triplice Intesa, valutando quale scelta avrebbe garantito maggiori vantaggi: l’intervento bellico o il mantenimento della neutralità.

Le trattative diplomatiche si intensificarono e l’Italia dialogò sia con gli Imperi Centrali che con l’Intesa. La decisione finale fu presa basandosi sulle offerte ricevute da entrambe le parti, e risultò evidente che l’Intesa poteva garantire all’Italia concessioni territoriali ben più vantaggiose rispetto a quelle proposte dagli Imperi Centrali. L’Austria-Ungheria, in particolare, si dimostrava poco propensa a cedere territori strategici.

Si giunse così alla firma del Patto di Londra, un trattato che stabiliva l’ingresso dell’Italia in guerra a fianco dell’Intesa entro un mese. In cambio, l’Italia avrebbe ottenuto, a conflitto concluso, il Trentino, l’Alto Adige fino al Brennero, la Venezia Giulia fino al Quarnaro (esclusa Fiume), un terzo della Dalmazia, la piena sovranità su Valona con il protettorato sull’Albania, il Dodecaneso e una zona d’influenza nella regione di Adalia, nella penisola anatolica.

Parallelamente, l’Italia si impegnava a impiegare tutte le proprie risorse militari nella guerra, combattendo al fianco di Francia, Regno Unito e Russia contro i loro nemici. Inoltre, l’articolo 16 del trattato imponeva all’Italia di entrare in guerra al più tardi entro un mese dalla firma.

Il Patto di Londra fu siglato nella capitale britannica il 26 aprile 1915, con la firma dell’ambasciatore italiano Guglielmo Imperiali di Francavilla, di Sir Edward Grey per il Regno Unito, di Pierre-Paul Cambon per la Francia e del conte Alexander Benckendorff per la Russia.

L’accordo fu concluso in segreto per iniziativa del governo Salandra, senza informare il Parlamento, che era a maggioranza neutralista.

Per evitare una crisi istituzionale, e tenendo conto della posizione favorevole alla guerra del re Vittorio Emanuele III, la Camera approvò la concessione dei pieni poteri al governo, con l’opposizione dei soli socialisti.

La sera del 23 maggio 1915, l’Italia dichiarò guerra all’Impero Austro-Ungarico (ma non alla Germania).

Il giorno successivo all’assegnazione dei pieni poteri al governo, ebbero inizio le operazioni militari.

Il Patto di Londra rimase segreto fino a quando, nel 1917, i bolscevichi, saliti al potere in Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre, lo resero pubblico sul quotidiano Izvestija, insieme ad altri documenti diplomatici riservati, per denunciare le manovre della politica estera zarista.